На пороге небесной механики

Обширные познания Кеплера - плод не только его гениальной интуиции, огромного прилежания и многолетнего труда. Не менее важно, что в своих исследованиях он строго придерживался ряда определенных принципов, которые заложили основу его успехов.

Во-первых, Кеплер с самого начала был непоколебимым коперниканцем. У него не возникало ни малейшего сомнения в правильности учения Коперника.

Он говорил, что астрономия Коперника (Astronomia Copernicana)- "самое мудрое и самое лаконичное из всех произведений ума, которое можно обозначить 21 буквой".

Во-вторых, вопреки господствовавшему тогда мнению, Кеплер считал опыт (а в астрономии - наблюдение) высшим судьей, исходным и конечным пунктом исследования. А отсюда неизбежно следовала его неподвластность утвердившимся авторитетным мнениям и взглядам. Кеплер полагал, что естествознание должно быть абсолютно независимо, в том числе и от учения церкви. "Хотя святой Лактанций,- писал он в "Новой астрономии",- отрицал шаровидность Земли, святой Августин соглашался с шаровидностью Земли, но отрицал антиподов; святым является также сегодняшнее официальное мнение, признающее малость Земли, но отрицающее ее движение. Но для меня более священной является истина, и я при всем своем почтении к отцам церкви, научно доказываю, что Земля круглая, кругом населена антиподами, незначительна и мала и летит через созвездия*".

*(Цитируется по книге "Жизнь науки". - - М.: Наука, 1973, с. 60-61.)

И наконец, третье. У Кеплера на устах всегда был вопрос, который мало волновал его современников: почему? Законы движения планет, установленные им, побудили Кеплера поставить вопрос о причинах наблюдаемой закономерности. Уже сама по себе постановка такого вопроса означала гигантский шаг в неизведанное, значение которого превышало даже само открытие названных законов. Стремление Кеплера перейти от простого описания орбит планет к причинам движения означало, по его собственным словам, "преобразование" "небесной теологии" и "небесной метафизики Аристотеля" в "небесную философию или небесную физику". Неслучайно "Новая астрономия" имеет подзаголовок "Физика неба...". Кеплер четко понимал, что о действительном "преобразовании" можно будет говорить лишь тогда, когда небесная кинематика окажется на одном уровне с небесной динамикой.

Во времена средневековья считалось, что планеты жестко укреплены на сферах (Кеплер в своей "Космографической тайне" также еще придерживался этого взгляда). Планетные сферы в свою очередь должны были быть связанными с так называемыми "движущими душами", которые управляли движением планет. В этом еще чувствуется анималистический подход к пониманию природы. Одну из немногих попыток объяснить движение небесных тел с позиций механики мы встречаем в XIV в. у так называемых парижских терминистов. Они объясняют непрерывное движение небесных тел посредством impetus - начального толчка, который был произведен единожды при сотворении мира. В таком случае непрерывное воздействие "движущих душ" оказывается излишним. Impetus (внутреннюю движущую способность тела), таким образом, можно рассматривать как понятие, непосредственно предшествующее понятию "импульс" в современной механике. В этом смысле введение понятия impetus небесных тел означало заметный шаг к созданию небесной физики. Однако долгое время отсутствовал эмпирический материал, который позволил бы придать этому предположению более прочный статус, чем просто гипотезы.

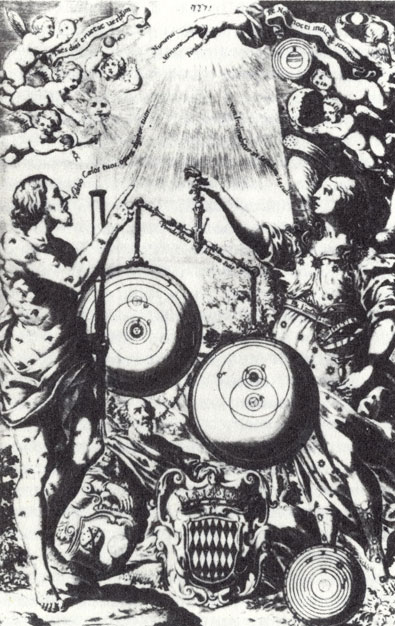

Титульный лист из 'Атласа неба' Доппельмайера. Изображены фигуры Птолемея, Коперника, Кеплера и Браге

В "Новой астрономии" в отличие от "Космографической тайны" планеты уже "не прикрепляются" к сферам, а рассматриваются как тела, свободно движущиеся в пространстве. В формировании у Кеплера этого смелого и логически всеобщего представления немалую роль сыграло измерение параллаксов кометы 1577 года, выполненное Тихо Браге; оно, безусловно, помогло Кеплеру прийти к убеждению, что не существует никаких планетных сфер.

В "Новой астрономии" Кеплер ведет нас к конечному результату захватывающими дорогами исследований. Книга повествует нам и о трудном пути, пройденном ученым, и об особенностях его способа мышления. Так, например, Кеплер задумывается над вопросом: каким образом некий возможный "двигатель", поддерживающий движение, может еще и обеспечивать круговую траекторию планеты, которая никак "не закреплена" в пространстве? Отвечая на этот вопрос, Кеплер исходит из того, что круг есть геометрическое место точек, равноудаленных от центральной точки, но вводит при этом существенное дополнение: "... и пришлось бы от этих движущих способностей требовать небывалого совершенства, так как он (т.е. круг. - Авт.) даже для самого бога есть не что иное, как то, что сказано выше". Движущие силы, какова бы ни была их природа, всегда должны опираться на объективные законы, в данном случае - на законы геометрии. В конце концов Кеплер высказывает сомнение в существовании движущих сил. Он делает попытку объяснить, почему скорость движения планеты по орбите тем меньше, чем дальше она находится от Солнца. Из этого факта вытекала альтернатива: "... либо движущие силы душ (планет) тем слабее, чем больше они удалены от Солнца, либо существует лишь одна "движущая душа" в центре всех орбит, т.е. в Солнце, которая тем сильнее воздействует на тело, чем ближе оно к ней находится, но при очень большом удалении тела в силу увеличения расстояния и (связанного с этим) ослабления двигательной способности становится, наконец, бессильной".

В дополнении к вышедшему в 1631 г. второму изданию "Космографической тайны" Кеплер высказывает уже иные воззрения: "Если вместо души (anima) поставим слово сила (VIS) ТО получим именно тот принцип, на котором строится физика неба в "Новой астрономии". Действительно, в этой работе Кеплер совершает решительный переход от анималистического подхода к механистическому. Может показаться, что все дело сводится к введению понятия "сила" вместо понятия "душа", однако на самом деле этот новый термин выражает нечто гораздо более существенное: планеты подчиняются тем же законам, что и неодушевленные тела, т.е. законам механики.

Системы мира по Копернику (слева) и Риччио-ли-весы как символ борьбы за научную истину

Кеплер этим не удовлетворился. Он предпринимает попытку объяснить, как происходит движение планет под влиянием этой силы и какова ее природа. При этом он принимает, что движущая сила распространяется в пространстве подобно свету, но в отличие от света, который поглощается в пространстве, движущая сила остается неизменной.

"Нематериальная субстанция", исходящая от Солнца, как бы "увлекает" за собой планеты. Правда, для этого требовалось, чтобы Солнце вращалось. Кеплер без колебаний делает подобное заключение, хотя в те времена мысль о вращении Солнца представлялась странной.

Большое влияние на Кеплера в период разработки им концепций силы оказала книга английского естествоиспытателя Вильяма Гилберта (1544-1603) "О магнитах", опубликованная в 1600 г. в Лондоне. Прежде всего на Кеплера произвел впечатление ярко выраженный эмпирический подход, характерный для этого произведения. Гилберт провозглашал в своем труде ту плодотворную методическую основу, на которую позднее опирались родоначальники современного естествознания - Бэкон и Галилей: он критиковал умозрительный подход Аристотеля и предлагал ставить во главу угла изучение природы посредством эксперимента.

В своей книге Гилберт утверждает, что притяжение магнита и магнитных тел есть явление взаимное и что в той же мере это относится к Земле и ее магнитным свойствам. Он отверг прежнее представление о том, что причину ориентации магнитной стрелки следует искать в математической точке на небе (в созвездии Большой Медведицы), и говорил о телах как местах приложения сил. Поскольку небесное тело было определено Гилбертом как место приложения магнитных сил Земли, Кеплеру представлялось вполне допустимым - даже почти неизбежным,- что Солнце также следует рассматривать как магнитное тело, из которого исходит поток "магнитной субстанции". Еще задолго до появления "Новой астрономии" он высказывал эти мысли в письмах.

Разумеется, тогда было чрезвычайно трудно точно сформулировать закон уменьшения воздействия "магнитной субстанции" с расстоянием, а поскольку плотность "субстанции" падает обратно пропорционально расстоянию до планеты, то отсюда, считал Кеплер, можно вывести теорему площадей.

Итак, Кеплер вплотную подошел к небесной механике. Его глубокие и обоснованные суждения указывали путь, который в конце концов привел к созданию и становлению небесной механики. В "Новой астрономии" Кеплер определяет физику как дисциплину, охватывающую и связывающую в равной мере небо и землю. Появление в 1609 г. этого труда полностью и окончательно определяет направление его дальнейших исследований.

Каково же в те времена было отношение к учению Коперника?

|

ПОИСК:

|

© 12APR.SU, 2010-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'